湖北4人核酸弱阳性系疫苗外溢所致(新冠疫苗弱阳性是什么意思)

1. 湖北潜江4人核酸检测弱阳性事件回顾

1.1 事件发生背景及初步检测结果

2021年6月3日,湖北潜江市在对重点地区返乡人员进行新冠病毒核酸筛查时,发现4名返乡人员的核酸检测结果呈弱阳性。这一结果迅速引起当地防疫部门的高度关注。初步检测结果显示,这4人并未表现出任何新冠肺炎相关症状,但其检测结果却引发了公众对于疫情传播风险的担忧。

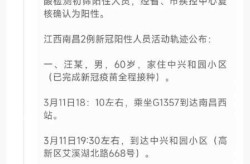

1.2 应急响应与后续调查进展

事件发生后,潜江市立即启动应急响应机制,对4人居住区域实施封闭管理,并对相关人员开展全员核酸筛查。6月4日上午,省级专家组赶赴潜江市,对4人进行连续三次采样检测,最终结果均为阴性。目前,4人均被安排在定点医院集中隔离医学观察,身体状况稳定,未出现发热、咳嗽等典型症状。

1.3 专家组结论:疫苗外溢导致弱阳性

经过流行病学调查和实验室检测,专家组确认,4人核酸检测呈现弱阳性并非由于感染新冠病毒,而是因为接种新冠疫苗过程中出现了疫苗外溢现象。进一步检测显示,医务人员的工作环境以及样品转运箱中也发现了核酸阳性结果。专家组明确指出,这种弱阳性结果是疫苗污染所致,不具备传染性,不会引发疫情扩散。

2. 新冠疫苗弱阳性的科学解释

2.1 新冠灭活疫苗的制备原理及其特性

新冠灭活疫苗是通过将新冠病毒培养后,利用化学物质将其灭活制成的。这个过程让病毒失去了复制和致病的能力,但保留了其部分基因片段。这些基因片段在核酸检测中会被识别出来,从而可能引发弱阳性结果。这种现象并不意味着接种者感染了病毒,而是疫苗本身的残留成分被检测到。

2.2 疫苗为何会在核酸检测中呈现弱阳性

核酸检测的核心原理是检测病毒的RNA或DNA序列。新冠灭活疫苗虽然无法导致感染,但其内部仍含有完整的病毒基因组。当疫苗在接种过程中发生外溢,例如安瓶开启、抽取液体或注射前排放空气时,少量疫苗成分可能扩散到环境中。这些微量的病毒基因片段在检测中可能被误判为“弱阳性”,但实际并无传染性。

2.3 弱阳性与真实感染的区别及意义

弱阳性结果与真正的病毒感染有本质区别。前者是由于疫苗污染导致的检测误差,而后者则是人体内存在活跃的病毒复制。弱阳性不具备传播能力,也不会引发疾病症状。对于公众而言,了解这一区别有助于减少不必要的恐慌,同时也能更准确地理解防疫政策的实际依据。

3. 疫苗外溢风险与防控措施分析

3.1 接种过程中可能引发疫苗外溢的操作环节

在疫苗接种的每一个步骤中,都可能存在疫苗外溢的风险。比如在开启疫苗安瓶时,可能会有少量液体溅出;在抽取疫苗液时,如果操作不当,也可能造成污染;注射前排放空气时,同样存在飞沫或液体扩散的可能性。这些细节操作如果不规范,就容易导致疫苗成分进入环境,进而影响核酸检测结果。

3.2 疫苗污染对核酸检测结果的影响

当疫苗成分进入检测环境,例如采样工具、采样人员的手套或周围空气,就可能被误认为是新冠病毒的核酸片段。这种情况下,检测结果可能出现“弱阳性”,但实际上是疫苗残留所致,并非真正的病毒感染。这种误判不仅会影响个人的健康判断,还可能引发不必要的隔离和恐慌。

3.3 国家疾控中心提出的防控建议与实施效果

为减少疫苗外溢带来的污染风险,国家疾控中心已出台多项防控措施。包括严格控制接种现场的人员数量,确保操作流程规范,加强接种人员和陪同人员的健康筛查,以及要求佩戴口罩等防护装备。同时,对接种后的医疗废弃物进行规范化处理,避免二次污染。这些措施在实际执行中已经取得了一定成效,有效降低了因疫苗外溢导致的核酸检测误判情况。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!