新冠病毒肺炎聚集性疫情定义(聚集性疫情的定义)

1. 新冠病毒肺炎聚集性疫情的定义与识别标准

新冠病毒肺炎聚集性疫情是一个在公共卫生领域频繁被提及的概念。它指的是在特定时间内,比如14天内,在一个相对封闭或小范围的环境中,出现2例及以上确诊患者或无症状感染者的情况。这种现象往往暗示着病毒在人群中存在传播的可能性。

聚集性疫情的核心特征在于“时间”和“空间”的双重限定。时间上通常以14天为一个观察周期,空间上则集中在家庭、学校、办公室、工厂等人员密集区域。这些区域内的病例之间可能存在直接接触,或者共同暴露于同一感染源。

不同地区和文件对聚集性疫情的定义略有不同。有些地方将观察期缩短为一周,而有些则要求至少5例以上病例才能被认定为聚集性疫情。这种差异反映了各地在疫情防控策略上的实际考量和应对方式。

这些定义的多样性并非没有依据,而是基于当地的流行病学数据、人口密度、医疗资源分布等因素综合制定的。理解这些差异有助于更准确地把握疫情动态,也为后续防控工作提供科学依据。

新冠病毒肺炎聚集性疫情的判定标准通常包括三个关键要素:时间范围、病例数量以及是否存在人际传播或共同暴露的风险。只有当这三个条件同时满足时,才可能被正式认定为聚集性疫情。

(新冠病毒肺炎聚集性疫情定义(聚集性疫情的定义))

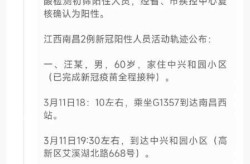

(新冠病毒肺炎聚集性疫情定义(聚集性疫情的定义))在实际操作中,判断是否属于聚集性疫情需要结合流行病学调查结果。例如,通过追踪患者的活动轨迹、接触史,可以判断病例之间的关联性,从而确认是否符合聚集性疫情的标准。

疫情监测机构和卫生部门在日常工作中会持续关注这些指标,并根据实际情况调整判断标准。这种动态调整机制确保了疫情识别的及时性和准确性。

明确聚集性疫情的定义和识别标准,是疫情防控的第一步。只有做到早发现、早报告、早处置,才能有效遏制疫情扩散,保护公众健康。

对于普通民众来说,了解这些基本概念有助于提高自身防范意识。一旦发现身边有类似情况,应第一时间向相关部门报告,避免疫情进一步蔓延。

聚集性疫情的识别不仅关乎专业机构,也与每个人息息相关。通过普及相关知识,提升社会整体的防疫能力,是构建健康社会的重要一环。

2. 如何识别与报告聚集性疫情

识别聚集性疫情的第一步是关注身边是否有多个病例出现。如果在同一个家庭、工作场所或学习环境中,短时间内有两人以上被确诊或检测为无症状感染者,这可能是聚集性疫情的信号。

要判断是否属于聚集性疫情,需要确认这些病例之间是否存在共同暴露或密切接触的情况。例如,是否在同一办公室上班、同一班级上课,或者一起参加过某个活动。

在日常生活中,可以通过观察周围人的健康状况来提高警惕。如果发现多人出现类似症状,如发热、咳嗽、乏力等,且时间上较为集中,就应引起重视。

疫情信息的及时报告是防控工作的关键环节。一旦发现疑似聚集性疫情,相关责任人应在第一时间向当地疾控中心或卫生部门上报情况。

报告的责任主体通常是社区工作人员、学校负责人、企业管理人员或医疗机构的工作人员。他们具备第一手的信息,能够迅速做出反应。

报告时需要提供详细的信息,包括病例的基本情况、活动轨迹、接触人群以及可能的感染源。这些信息有助于疾控部门快速开展流行病学调查。

在报告过程中,要确保信息的真实性和准确性。虚假信息不仅会影响疫情防控效果,还可能引发不必要的恐慌。

除了常规报告渠道,还可以通过官方发布的疫情通报和热线电话获取最新信息。保持对疫情动态的关注,有助于及时采取应对措施。

面对聚集性疫情,公众应积极配合相关部门的工作。如实提供个人信息,避免隐瞒或逃避,是每个人应尽的责任。

识别和报告聚集性疫情不仅是专业机构的任务,也是每个公民的义务。只有大家共同努力,才能有效控制疫情,保障社会安全。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!