新冠疫情什么时候结束恢复正常(新冠疫情结束的时间)

1. 新冠疫情结束时间预测:专家观点与科学模型分析

兰州大学黄建平团队的预测及模型背景

兰州大学黄建平教授团队利用全球疫情预测系统,对新冠疫情结束时间进行了深入研究。他们提出,从目前的流行趋势来看,疫情大概率会在明年11月结束。这一预测基于大量历史数据和实时监测信息,准确率高达90%。不过,团队也强调,预测只是参考,实际发展可能受到多种变量影响,比如病毒变异、人群免疫水平以及政策调整等。钟南山院士对疫情趋势的判断与防控建议

钟南山院士在多个公开场合表示,当前新冠感染整体是可以控制的,不必过度恐慌。他根据国内疫情的发展情况,预测本轮流行将在6月底前结束,持续时间为6至8周。他的判断建立在疫苗接种率提升、医疗资源充足以及民众防护意识增强的基础上。同时,他也提醒公众继续保持警惕,避免因放松而引发新的传播风险。基于SEIR模型的全球疫情预测与数据解读

SEIR模型是一种广泛用于传染病传播研究的数学模型,能够模拟易感者、暴露者、感染者和恢复者的动态变化。根据该模型的预测,全球范围内的疫情将在不迟于9月底结束,预计确诊总规模在700万例左右。这一结果表明,随着疫苗接种和自然免疫的推进,疫情的高峰正在逐步消退。然而,模型也指出,不同地区的疫情曲线可能存在差异,需要结合本地实际情况进行分析。

2. 国际视角下的新冠疫情结束时间与恢复进程

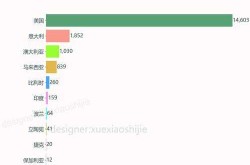

不同国家和地区疫情控制情况对比

全球范围内,各国在应对新冠疫情上的策略和成效存在明显差异。欧美国家在疫情初期经历了严重的爆发,但随着疫苗接种率的提升和医疗体系的逐步完善,部分国家已进入相对稳定阶段。例如,美国和欧洲多国在2023年初陆续放宽防疫限制,恢复正常生活节奏。相比之下,一些发展中国家因疫苗供应不足和医疗资源有限,疫情持续时间更长,恢复进程也更为缓慢。这种差异反映出全球疫情结束时间的不一致性。世界卫生组织对全球疫情走向的评估

世界卫生组织(WHO)多次发布关于全球疫情的报告,指出尽管许多国家已经逐步放开管控,但新冠病毒仍然在全球范围内传播。WHO强调,疫情的结束并非一个单一时间点,而是多个因素共同作用的结果。他们呼吁各国继续加强监测、提高疫苗覆盖率,并推动国际合作,以减少病毒变异带来的风险。此外,WHO还提醒公众,即使疫情趋于平稳,仍需保持基本的防护措施,避免新的感染高峰出现。 (新冠疫情什么时候结束恢复正常(新冠疫情结束的时间))

(新冠疫情什么时候结束恢复正常(新冠疫情结束的时间))新冠病毒变异对疫情结束时间的影响

病毒的不断变异是影响疫情结束时间的重要因素之一。奥密克戎变异株的出现曾导致全球新一轮感染潮,而后续的变异株如XBB系列则表现出更高的传播力和免疫逃逸能力。这些变化使得疫情的预测变得更加复杂,也增加了防控工作的难度。科学家们持续关注病毒的演变趋势,并通过基因测序和流行病学分析来调整应对策略。病毒变异不仅影响疫情的持续时间,也对公共卫生政策和医疗资源分配提出更高要求。

3. 中国疫情防控政策调整与恢复正常生活的时间节点

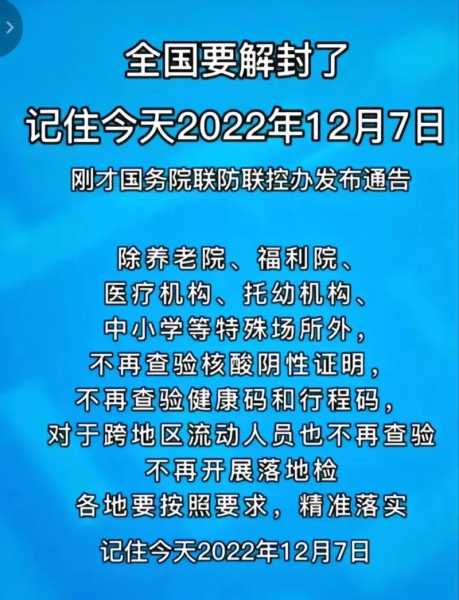

国家卫健委关于“乙类乙管”的政策解读

2023年1月8日起,中国正式将新冠从“甲类传染病”调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段。这一调整意味着防控重点从“防感染”转向“保健康、防重症”。国家卫健委明确表示,不再对感染者进行集中隔离,而是鼓励居家自我监测和治疗。同时,继续加强重点人群的保护,如老年人、儿童和基础疾病患者。这一政策变化不仅减轻了医疗系统的压力,也让社会运行逐步回归常态。中国疾控中心发布的疫情数据与趋势分析

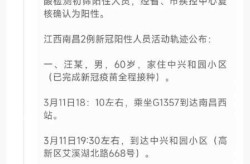

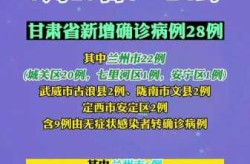

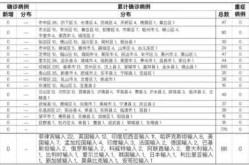

中国疾控中心数据显示,全国疫情在2022年12月下旬达到高峰后,整体趋势持续下降。到2023年1月中旬,全国范围内的新增病例数已明显减少,多地进入低风险状态。这一数据表明,中国在应对疫情方面取得了显著成效。尽管病毒仍在传播,但感染者的症状普遍较轻,重症比例大幅下降。疾控中心也提醒公众,虽然疫情形势趋于稳定,但仍需保持基本的防护意识,避免聚集性感染的发生。中国社会逐步恢复正常生活的现状与挑战

随着疫情防控政策的优化,中国的社会生活正在逐步恢复。学校、商场、公共交通等场所陆续开放,人们的日常活动逐渐回归正轨。餐饮业、旅游业等行业也开始回暖,经济活力有所回升。然而,恢复过程中仍面临一些挑战。例如,部分人群因长期居家而出现心理压力,需要更多关注和支持;此外,部分行业复苏速度不一,就业市场仍存在不确定性。如何在保障健康的同时推动社会全面恢复,成为当前的重要课题。

4. 未来展望:新冠疫情结束后的社会与经济影响

疫情结束后全球经济与社会秩序的恢复

疫情对全球经济发展造成了深远影响,从供应链中断到消费模式转变,各行各业都经历了前所未有的挑战。随着疫情逐步得到控制,全球经济正在寻找新的平衡点。各国政府和企业开始调整战略,推动产业转型和技术创新。对于中国而言,疫情后的经济复苏不仅是恢复常态的问题,更是如何构建更具韧性的经济体系。通过加强内需、优化产业结构、提升科技水平,中国经济有望在后疫情时代实现更高质量的发展。公众心理调适与健康意识的长期变化

疫情不仅改变了人们的生活方式,也深刻影响了公众的心理状态。长时间的隔离、社交距离以及信息过载,让许多人产生了焦虑、孤独甚至抑郁的情绪。疫情结束后,如何帮助公众走出心理阴影,重建积极的生活态度成为重要课题。同时,疫情也让人们更加重视健康,日常锻炼、合理饮食、定期体检等习惯逐渐成为生活的一部分。这种健康意识的提升,将为未来的公共卫生体系建设提供坚实基础。全球合作与公共卫生体系的持续优化

新冠疫情暴露出全球公共卫生体系的脆弱性,也促使各国重新审视国际合作的重要性。未来,加强跨国协作、共享医疗资源、提升疫苗研发与分发效率将成为国际社会的重要任务。中国在疫情防控中的经验也为全球提供了参考,例如快速响应机制、精准防控措施等。与此同时,各国也在不断完善自身的公共卫生系统,提高应对突发公共卫生事件的能力。这场疫情带来的教训,将成为推动全球卫生治理改革的动力。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!