广州新增一奥密克戎BA.2确诊(新冠是奥密克戎吗)

1. 广州新增奥密克戎BA.2确诊病例情况概述

1.1 广州近期新增病例的基本情况介绍

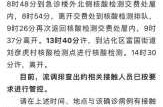

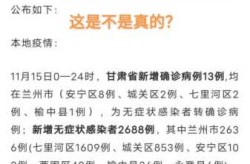

广州近期新增的奥密克戎BA.2确诊病例数量有所上升,引发公众关注。16日,广州市新增1例本土确诊病例,该病例是此前两名病例的密切接触者,三者属于同一传播链条。17日通报的阳性病例显示,从接触至检出核酸阳性的时间不到2天,说明病毒传播速度非常快。

8月23日,广州在发热门诊排查中发现2例阳性个案,基因测序结果显示为奥密克戎BA.2.76亚型。这两名病例与外省来穗人员有接触史,活动范围广,存在一定的社区传播风险。

4月28日,广州新增20例本土感染者,其中12例为确诊病例,8例为无症状感染者。基因测序结果表明,此次疫情为境外输入关联的独立疫情,病毒类型为奥密克戎BA.2分支,初步判断为机场工作人员暴露感染所致。

1.2 病例传播链条与感染源分析

从多个病例来看,广州的奥密克戎BA.2感染源多与外来人员或密切接触者有关。例如,16日新增的病例是前两名病例的密切接触者,说明病毒在家庭或工作环境中迅速扩散。而8月23日的病例则与外省来穗人员接触有关,进一步表明病毒可能通过交通途径进入城市。

此外,4月28日的疫情被判定为机场工作人员在工作中意外暴露感染,这说明重点场所的防控仍需加强。这些案例反映出奥密克戎BA.2具有较强的隐蔽性和快速传播能力,使得疫情防控难度加大。

1.3 奥密克戎BA.2变异株在广州市的流行趋势

广州市近期的疫情数据显示,奥密克戎BA.2变异株已成为主要流行毒株。世卫组织在2月15日的报告中指出,BA.2比原始毒株BA.1的传染性增加了30%。而在国内,BA.2.12.1亚型的传播速度甚至比BA.2还要快23%至27%,并且表现出更强的免疫逃逸能力。

这种变异株的出现,使得原本有效的疫苗保护力有所下降,尤其是在未接种加强针的人群中更为明显。因此,广州当前的疫情防控形势依然严峻,需要持续关注并采取有效措施加以应对。

2. 奥密克戎BA.2变异株的特性与传播力分析

2.1 BA.2亚型变异株的基因特征及传播优势

奥密克戎BA.2变异株是奥密克戎病毒的一个亚型,其基因组中包含多个关键突变位点,使得它在传播过程中更具优势。这些突变不仅增强了病毒的感染能力,还提高了其逃避免疫系统的能力。BA.2相比原始毒株BA.1,在细胞进入效率和复制速度上都有明显提升,这直接导致了其更高的传播率。

在广州市近期的病例中,BA.2的基因测序结果清晰显示了其独特的基因结构,这种结构让病毒更容易在人群中快速扩散。尤其是当感染者处于高密度接触环境中时,BA.2的传播效率会进一步提升。

2.2 与原始毒株及其他变体的对比研究

BA.2与原始毒株相比,传染性更强,且症状表现更为隐匿。原始毒株在早期阶段主要通过呼吸道飞沫传播,而BA.2则表现出更强的气溶胶传播能力,使得室内环境中的传播风险显著增加。

相较于其他奥密克戎亚型,如BA.1、BA.2.76以及BA.2.12.1,BA.2在传播速度上虽稍逊于BA.2.12.1,但其整体感染力依然不可小觑。世卫组织数据显示,BA.2的传播力比BA.1高出约30%,而BA.2.12.1又比BA.2高出23%至27%。

这种差异使得不同亚型在不同地区的流行情况有所不同,也对疫情防控策略提出了更高要求。

2.3 世卫组织对BA.2传播力的评估及数据支持

世界卫生组织在2月15日发布的每周流行病学报告中明确指出,奥密克戎BA.2亚型比原始毒株BA.1具有更强的传染性,且在免疫逃逸方面表现更为突出。这一结论基于全球多国的流行病学数据和实验室研究结果。

在中国,BA.2的传播速度也在不断上升。广州等地的疫情数据表明,BA.2的传播周期较短,从接触至发病的时间明显缩短,这使得防控工作更加紧迫。世卫组织的评估为各国制定防疫政策提供了重要依据,也为公众了解病毒特性提供了科学支持。

此外,BA.2的免疫逃逸能力也让疫苗保护效果受到挑战,尤其是在未接种加强针的人群中,感染风险显著增加。因此,及时接种疫苗并保持警惕,成为应对BA.2的重要手段。

3. 广州疫情溯源与防控措施

3.1 流行病学调查结果及病例活动轨迹分析

广州近期新增的奥密克戎BA.2确诊病例中,部分病例属于同一传播链条,说明病毒在特定人群中快速扩散。例如,16日新增的病例是前两名病例的密切接触者,从接触至检出阳性仅不到2天,反映出BA.2的代际传播速度非常快。

流调数据显示,部分病例的活动范围较广,涉及多个区域,增加了社区传播的风险。比如8月23日发现的两例阳性个案,其活动轨迹覆盖多个区,进一步表明病毒可能在不同场所之间流动。

通过基因测序,专家确认了部分病例感染的是奥密克戎BA.2.76亚型,这为溯源提供了关键信息。结合流行病学调查,可以判断这些病例是否与外省来穗人员有关,从而锁定潜在的感染源。

3.2 社区传播风险评估及应对策略

当前广州部分病例的活动轨迹复杂,存在较高的社区传播风险。特别是那些未被及时隔离或未进行充分流调的感染者,可能在不经意间将病毒带入公共场所,增加群体感染的可能性。

针对这种情况,相关部门加强了重点区域的核酸检测频率,并扩大了排查范围。对于高风险人群,如机场工作人员、公共交通从业者等,进行了更严格的健康监测和管理。

在社区层面,通过大数据分析和网格化管理,提高了对潜在感染者的识别效率。同时,鼓励市民主动报备行程,配合防疫工作,形成全民参与的防控体系。

3.3 广州当前疫情防控政策与措施

广州市持续落实“外防输入、内防反弹”的防控策略,严格执行入境人员健康管理,减少境外输入风险。同时,强化对国内中高风险地区来穗人员的排查和管控。

在常态化防控的基础上,广州市根据疫情变化动态调整防控措施。例如,在发现BA.2变异株后,增加了重点场所的消毒频次,并加强对医疗机构和学校等人群密集场所的防疫检查。

公众被鼓励保持良好的卫生习惯,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。此外,政府还加大了疫苗接种宣传力度,推动更多市民完成全程接种和加强针接种,提升群体免疫屏障。

4. 奥密克戎BA.2的免疫逃逸能力与疫苗效果

4.1 BA.2亚型变异株的免疫逃逸机制

奥密克戎BA.2变异株在刺突蛋白上发生了多个关键位点的突变,这些突变使得病毒更难以被人体已有的抗体识别和中和。这种免疫逃逸能力是其传播力增强的重要原因之一。

研究表明,BA.2比早期奥密克戎亚型BA.1具有更强的免疫逃逸特性,即使接种了新冠疫苗加强针,仍可能感染并传播病毒。这意味着传统的疫苗保护效果有所减弱。

免疫逃逸不仅影响个体的防护能力,也对群体免疫构成挑战。尤其是在高密度人群中,BA.2更容易突破现有免疫防线,导致疫情反复。

4.2 接种疫苗后对BA.2的保护效力变化

接种新冠疫苗后,人体产生的中和抗体对BA.2的识别能力有所下降。数据显示,完成两剂疫苗接种的人群,对BA.2的保护率低于对原始毒株的保护率。

但疫苗仍然发挥着重要作用。虽然不能完全阻止感染,但能显著降低重症、住院和死亡的风险。尤其是对于老年人和基础疾病患者,疫苗仍是最重要的防护手段。

不同类型的疫苗在面对BA.2时表现不一。部分研究指出,mRNA疫苗(如辉瑞和莫德纳)在应对BA.2时的保护效果优于灭活疫苗,但这并不意味着后者无效,只是相对而言。

4.3 新冠疫苗加强针在BA.2疫情中的作用

面对BA.2的高传染性和免疫逃逸能力,接种加强针成为提升防护力的关键措施。加强针能够显著提高体内中和抗体水平,增强对变异株的抵御能力。

广州等地已经推广加强针接种,特别是针对医护人员、重点行业人员和高风险人群,确保他们具备更高的免疫力,减少感染和传播风险。

加强针的推广不仅是科学选择,也是疫情防控的重要环节。随着BA.2在多地出现,加快加强针接种速度,有助于构建更坚固的免疫屏障,减缓疫情扩散。

5. 广州疫情防控形势与未来展望

5.1 当前疫情态势与潜在风险分析

广州近期新增的奥密克戎BA.2确诊病例显示,病毒传播速度明显加快,且存在较强的社区传播风险。病例之间的接触时间短、感染链条清晰,说明防控难度正在加大。

根据基因测序结果,广州发现的多个阳性个案均属于奥密克戎BA.2变异株,其传染性比原始毒株高出30%以上,甚至部分亚型如BA.2.12.1更具传播优势,这给疫情防控带来更大挑战。

疫情发展呈现出多点散发的特点,涉及多个区域,增加了流调和溯源工作的复杂度。一旦出现漏控,可能引发新一轮扩散,因此必须保持高度警惕。

5.2 公众健康防护建议与行为指导

公众应继续保持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防护措施,特别是在人员密集场所和公共交通中,更要做好个人防护。

健康监测不可忽视,如有发热、咳嗽等症状,应及时就医并进行核酸检测,避免带病上班或出行,减少交叉感染的风险。

接种疫苗仍是最有效的防护手段之一,尤其是加强针的接种,能显著提升对奥密克戎BA.2的防御能力。鼓励符合条件的人群尽快完成加强针接种。

5.3 国内外奥密克戎变异株发展趋势对比

国内多地已出现奥密克戎BA.2及衍生亚型的输入和本土传播,广州作为交通枢纽,面临的输入压力持续存在。相比其他城市,广州在应对变异株方面需要更加精细化的防控策略。

国际上,BA.2及其亚型已成为主要流行毒株,多个国家和地区已出现疫情反弹。这种全球性趋势表明,奥密克戎变异株仍将是未来一段时间内疫情防控的重要挑战。

随着病毒不断变异,未来可能出现新的变体,这要求我们既要关注当前疫情动态,也要提前做好应对准备。加强国际合作、信息共享和疫苗研发是应对长期挑战的关键。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!