新型冠状病毒感染的肺炎疫情(一直未感染新冠的人)

1. 未感染新冠人群的防护措施与行为分析

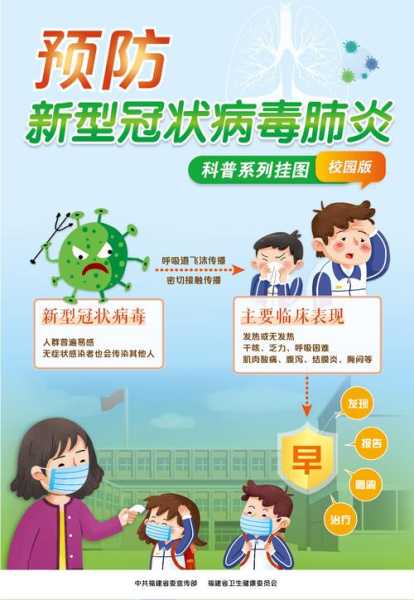

正确佩戴口罩对病毒传播的阻断作用

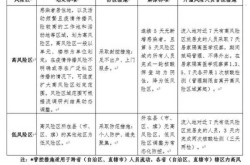

口罩是日常生活中最基础的防护工具,尤其在公共场合和密闭空间中,正确佩戴口罩能有效降低病毒传播风险。外科口罩的过滤效率高达95%,对于未感染人群来说,佩戴口罩可以提供约85%的保护效果。选择合适的口罩、确保贴合面部、避免频繁触摸口罩表面,都是提升防护效果的关键步骤。日常生活中的个人卫生习惯与社交距离管理

保持良好的个人卫生习惯是防止病毒感染的重要方式。勤洗手、避免用手触碰眼睛、鼻子和嘴巴、定期清洁和消毒常用物品,都能有效减少病毒接触机会。同时,在公共场所保持至少1米的社交距离,避免聚集和近距离交谈,有助于降低感染风险。这些小细节往往决定了是否能够真正远离病毒。高危环境下的额外防护策略与心理调适

在高风险场所如医院、公共交通或密集办公区,除了常规防护外,还需要采取更严格的措施。例如,使用N95口罩、尽量减少在高危区域的停留时间、保持通风良好等。与此同时,长期处于疫情环境中的人群可能会产生焦虑情绪,学会调整心态、保持规律作息、适当运动,有助于维持身心健康,增强免疫力。

2. 未感染新冠人群的潜在原因与科学解释

无症状感染者在疫情传播中的角色与影响

无症状感染者是病毒传播中不可忽视的一环。这些人虽然没有明显症状,但体内仍携带病毒,可能在不经意间将病毒传染给他人。这种隐形传播方式使得疫情防控更加复杂。对于未感染人群来说,了解无症状感染者的存在有助于提高警惕,采取更全面的防护措施,减少接触风险。儿童群体低感染率的特征及社会传播模式

儿童在疫情中的感染率相对较低,仅占所有病例的2.4%。这不仅是因为他们的免疫系统仍在发育阶段,还因为他们在日常生活中较少接触高风险环境。此外,儿童病例多是在家庭成员感染后被发现,且尚未有明确证据表明儿童会主动将病毒传染给成年人。这一现象提示,保护儿童的关键在于加强家庭内部的防护意识和行为规范。 (新型冠状病毒感染的肺炎疫情(一直未感染新冠的人))

(新型冠状病毒感染的肺炎疫情(一直未感染新冠的人))年龄、基础疾病与个体免疫系统差异对感染风险的影响

年龄和基础疾病是影响感染风险的重要因素。60岁以上人群以及患有高血压、糖尿病等慢性病的人群更容易发展为重症或危重症。相比之下,年轻人群和无基础疾病者感染后通常症状较轻或无症状。个体免疫系统的强弱也决定了是否能够有效抵御病毒入侵。一些人天生具有较强的免疫应答能力,这也是他们长期未感染的原因之一。

3. 新冠疫情中未感染者的健康状态与长期观察

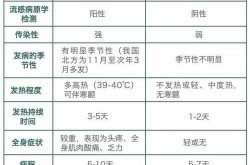

新冠肺炎症状的多样性与病情发展规律

新冠感染者的症状表现千差万别,从完全没有症状到严重肺炎甚至死亡都有可能。大多数患者属于轻症或普通型,恢复时间大约在两周左右。少数人会发展为重症或危重症,需要更长时间的治疗和康复。对于未感染人群来说,了解这些症状的多样性有助于增强对病毒的认知,从而更加科学地看待自身健康状况。疫情期间高危人群的生存状况与病死率变化

高龄人群和患有慢性疾病的人群是疫情中的重点保护对象。数据显示,60岁以上人群的病死率显著高于年轻人,尤其是80岁以上者,病死率最高。这一现象提醒我们,即使未感染新冠,也要关注自身健康状况,尤其是有基础疾病的人群,需持续监测身体变化,及时调整生活方式。长期未感染人群的心理状态与社会适应能力

在疫情持续影响下,长期未感染的人群心理压力也不容忽视。他们可能因担心感染而产生焦虑情绪,也可能因长期隔离而感到孤独。但与此同时,这部分人群往往具备更强的社会适应能力,能够更好地调整心态,保持积极的生活态度。通过建立良好的社交支持系统,可以有效缓解心理负担,提升整体幸福感。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!