日本发现第五例猴痘病毒感染(什么是病毒感染)

- 日本发现第五例猴痘病毒感染病例

1.1 日本厚生劳动省通报第五例猴痘感染情况

日本厚生劳动省在9月21日发布消息,确认东京都出现该国第五例猴痘病毒感染病例。这一消息迅速引起社会关注,也再次将公众视线聚焦到猴痘病毒上。作为全球疫情监测的重要一环,日本此次通报不仅显示了其对传染病的高度重视,也反映出国际间疫情流动的复杂性。

1.2 患者背景及感染途径分析

第五例患者是一名60多岁的男性,据调查,他与海外赴日人员有过密切接触。这表明猴痘病毒可能通过国际旅行人员进入国内,进一步扩散的风险不容忽视。目前,相关部门正在追踪接触者,并采取必要的隔离和检测措施。这一案例提醒人们,即使在相对稳定的环境中,病毒也可能悄然渗透。

1.3 国际疫情背景下日本的防控措施

在全球范围内,猴痘疫情时有反复,日本作为高度开放的国家,必须保持警惕。当前,日本已加强入境人员的健康监测,同时鼓励民众提高自我防护意识。政府也在持续更新防疫指南,确保信息透明,减少公众恐慌。这种积极应对的态度,为其他国家提供了参考。

- 猴痘病毒的基本定义与特性

2.1 什么是猴痘病毒?

猴痘病毒是一种属于正痘病毒属的病毒,它能引起一种名为猴痘的传染病。这种疾病最初在猴子身上被发现,因此得名。但事实上,人类是主要的感染对象。猴痘病毒具有人畜共患的特点,意味着它可以在动物和人类之间传播。它的存在提醒人们,自然界中隐藏着许多可能威胁健康的病原体。

2.2 病毒的宿主与传播来源

猴痘病毒的主要宿主包括某些啮齿类动物和灵长类动物。这些动物在自然环境中携带病毒,当人类接触到它们的体液、血液或皮肤病变时,就可能被感染。此外,已经感染的人也是重要的传播源。病毒通过直接接触患者的病变部位或呼吸道分泌物传播,也可能通过污染的物品间接传播。

2.3 病毒的分类与变异情况

猴痘病毒根据基因差异可以分为不同分支,其中最常见的是分支Ⅱb和分支Ⅰb。这两个分支在致病性上有所不同,尤其是分支Ⅰb,其引起的症状更为严重,死亡率也更高。随着病毒不断变异,新的毒株可能带来更大的公共卫生挑战。科学家持续监测病毒变化,以确保防疫措施能够及时调整。

- 猴痘病毒感染的症状与传播途径

3.1 典型临床症状与病程发展

感染猴痘病毒后,身体会经历一段潜伏期,通常在5到21天之间,大多数人会在6到13天内出现症状。初期阶段,患者可能会感到发热、寒战、头痛、乏力、背部疼痛和肌肉酸痛。这些症状类似于流感,容易被误认为是普通感冒。随后,皮疹成为最显著的特征,通常出现在面部、四肢,也可能出现在口腔、肛门或生殖器等部位。皮疹从红斑逐渐发展为水疱,最后形成脓疱并结痂。整个病程可能持续数周,但大多数患者在几周内可以恢复。

3.2 主要传播方式解析:接触、飞沫与动物传播

猴痘病毒主要通过直接接触传播,包括与感染者病变皮肤或黏膜的接触。这种接触可以是性行为、拥抱、亲吻或抚摸。此外,长时间近距离接触患者的呼吸道飞沫也可能导致感染。如果接触到被病毒污染的衣物、床单或餐具,同样存在传播风险。动物传播也是重要途径,特别是与携带病毒的啮齿类动物或灵长类动物接触时,可能因咬伤或抓伤而感染。因此,避免与野生动物接触是预防的重要一环。

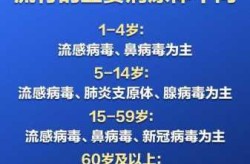

3.3 高风险人群与易感性分析

虽然大多数人感染猴痘后症状较轻,但某些群体更容易发展成重症甚至死亡。年幼的儿童、孕妇以及免疫功能低下的人群,如艾滋病患者或接受化疗的癌症患者,感染后病情可能更严重。他们的身体防御机制较弱,无法有效应对病毒攻击,因此需要特别关注。对于这些高风险人群,及时就医和严格遵循医生建议至关重要。同时,公众也应提高警惕,避免与疑似感染者密切接触,以降低感染风险。

- 猴痘病毒的两种主要毒株及其影响

4.1 分支Ⅱb与分支Ⅰb毒株的区别

猴痘病毒存在多个分支,其中2022年流行的主要是分支Ⅱb变异株,而2024年则出现了分支Ⅰb变异株。这两个毒株在基因序列上有所不同,导致它们的传播能力和致病性也有所差异。分支Ⅱb毒株在当时引发的疫情相对可控,而分支Ⅰb毒株的出现让全球卫生机构重新关注猴痘的潜在威胁。这种变化不仅影响了疫情的发展趋势,也对防控策略提出了新的挑战。

4.2 不同毒株引发的病情严重程度比较

研究表明,分支Ⅰb毒株比分支Ⅱb毒株更具侵袭性,感染后症状可能更加严重。患者更容易出现高热、剧烈头痛和全身性皮疹,甚至发展为重症。此外,分支Ⅰb毒株的致死率更高,尤其对免疫系统较弱的人群构成更大风险。这种差异使得公共卫生部门需要针对不同毒株调整监测和干预措施,确保能够及时识别和控制潜在的疫情扩散。

4.3 当前全球疫情中的毒株分布情况

目前,全球多个国家已经报告了不同毒株的感染病例。分支Ⅱb毒株仍然在一些地区持续传播,而分支Ⅰb毒株则在部分地区成为主要流行毒株。日本此次发现的第五例病例,虽然未明确说明是哪种毒株,但考虑到全球疫情动态,不排除与新型毒株有关。各国政府和卫生组织正在密切追踪病毒变异情况,以制定更有效的应对方案。了解毒株分布有助于公众提高警惕,采取针对性的防护措施。

- 猴痘病毒的治疗与预防策略

5.1 目前的治疗方法与支持性治疗

猴痘病毒感染属于自限性疾病,多数患者在没有特殊治疗的情况下也能自行恢复。治疗主要以缓解症状和维持身体机能为主。常见的对症治疗包括退烧药物、止痛药以及补充水分和营养。对于皮疹严重或出现继发感染的患者,医生可能会使用抗生素或抗病毒药物进行干预。此外,保持良好的休息和饮食习惯也是恢复过程中的重要环节。

5.2 特殊人群的防护与治疗建议

部分人群因免疫系统较弱,感染猴痘后更容易发展为重症。例如,儿童、孕妇、艾滋病患者或正在接受癌症治疗的人群,需要特别关注自身的健康状况。这类人群一旦出现疑似症状,应尽快就医,并在医生指导下进行针对性治疗。同时,家人和照顾者也应加强防护,避免交叉感染,确保患者得到及时有效的照护。

5.3 个人与公共卫生层面的预防措施

预防猴痘的关键在于提高个人卫生意识和加强公共健康管理。日常生活中,应避免与感染者密切接触,尤其是皮肤破损部位。外出时注意佩戴口罩,勤洗手,减少前往人群密集场所。在公共卫生层面,政府和医疗机构应持续监测疫情变化,及时发布预警信息,并推动疫苗接种计划。公众也应积极参与防疫行动,共同维护社会健康安全。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!