为什么确诊的都是打了新冠疫苗的(打新冠疫苗好还是不打好)

- 为什么确诊的都是打了新冠疫苗的人?

1.1 疫苗并非100%有效,仍存在感染风险

新冠疫苗在研发和使用过程中,始终强调的是“降低重症和死亡率”,而不是“完全杜绝感染”。任何疫苗都不可能达到100%的保护效果。即便接种了疫苗,个体仍有可能被病毒感染,只是症状会更轻微,恢复更快。因此,确诊人群中出现打过疫苗的人,并不意味着疫苗无效,而是因为疫苗无法做到绝对防护。

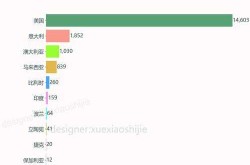

1.2 接种率高导致确诊者中接种者比例上升

随着疫苗接种率不断提高,越来越多的人已经接种了疫苗。在这种情况下,即使疫苗能有效减少感染人数,但因为接种人群基数大,确诊人群中接种者比例自然会更高。这就像一个班级里,大多数学生都戴了口罩,如果有人感冒了,很可能也是戴了口罩的学生。这不是口罩没用,而是接种人群基数大,导致确诊者中接种者比例高。

1.3 疫苗对重症和死亡的预防效果显著

虽然疫苗不能完全阻止感染,但它在防止病情恶化方面表现突出。大量研究数据表明,全程接种疫苗后,感染后发展为重症或死亡的风险大幅下降。例如,北京大学公共卫生学院的研究指出,疫苗对重症病例的预防效果高达95%。这意味着,即使接种者被感染,也更可能以轻症或无症状为主,大大降低了医疗系统的负担。

- 接种新冠疫苗是否有效预防感染?

2.1 疫苗在降低感染概率和传播风险上的作用

新冠疫苗的核心目标之一是减少病毒的传播。接种疫苗后,人体免疫系统会产生抗体,从而降低被感染的可能性。同时,即使被感染,疫苗也能减少病毒载量,缩短排毒时间,从而降低传染给他人的风险。这种双重保护机制,使得接种疫苗成为控制疫情的重要手段。

2.2 研究数据:全程接种对感染的预防效果超过85%

北京大学公共卫生学院刘民教授的研究显示,全程接种新冠疫苗对感染的预防效果超过85%。这一数据来源于对58篇相关论文的综合分析,说明疫苗在实际应用中具有显著的防护作用。虽然不能完全避免感染,但能大幅降低感染率,尤其在高危人群中效果更加明显。

2.3 疫苗对减少重症和死亡的突出贡献

疫苗最值得肯定的是它在减少重症和死亡方面的表现。数据显示,接种疫苗后,感染后发展为重症或死亡的风险大大下降。例如,疫苗对重症病例的预防效果高达95%,这意味着即便有人被感染,也更可能以轻症或无症状为主,避免了医疗资源的过度消耗,也为社会正常运转提供了保障。

- 打新冠疫苗好还是不打好?利与弊分析

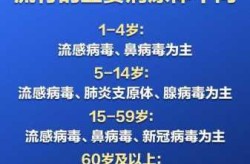

3.1 疫苗的总体益处:保护个人和群体健康

接种新冠疫苗是目前最有效的防护方式之一。它不仅能够降低个人感染病毒的风险,还能通过群体免疫减少病毒在社区中的传播。疫苗帮助身体建立免疫屏障,让那些无法接种疫苗的人也能得到一定保护。这种保护作用对老人、儿童以及患有基础疾病的人群尤为重要。

3.2 疫苗可能引发的不良反应及其发生概率

任何疫苗都可能存在副作用,新冠疫苗也不例外。常见的不良反应包括注射部位疼痛、发热、乏力等,这些通常是轻微且短暂的。极少数情况下,可能会出现更严重的反应,如心肌炎或血栓,但这类情况的发生率非常低。医学专家一直在密切监测这些数据,确保疫苗的安全性。

3.3 如何权衡疫苗的利弊与个体健康状况

每个人的身体状况不同,接种疫苗前需要根据自身健康情况进行评估。如果有严重过敏史或特定疾病,应在医生指导下决定是否接种。同时,了解疫苗的科学依据和实际效果,有助于做出更理性的选择。最重要的是,疫苗的益处远远大于潜在风险,尤其是在疫情仍然存在的情况下。

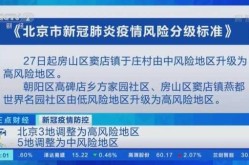

- 新冠疫苗安全性跟踪与未来展望

4.1 疫苗上市后的持续监测机制

新冠疫苗在正式投入使用前,需要经过严格的临床试验。但真正发挥作用的,是疫苗上市后的长期跟踪和数据收集。各国卫生部门和科研机构建立了完善的监测系统,对疫苗的安全性进行实时追踪。这些数据不仅帮助发现潜在问题,还能为后续疫苗研发提供重要参考。

4.2 不同疫苗类型的安全性差异(如mRNA、腺病毒载体)

目前市面上的新冠疫苗主要有两种类型:mRNA疫苗和腺病毒载体疫苗。这两种疫苗在原理上有所不同,因此在安全性方面也存在一些差异。例如,mRNA疫苗可能引发心肌炎的风险,而腺病毒载体疫苗则可能与罕见的血栓事件相关。这些信息通过持续监测被逐步揭示,有助于公众更全面地了解疫苗的特性。

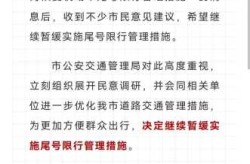

4.3 根据监测结果优化疫苗策略与接种方案

疫苗的安全性数据并非一成不变,而是随着研究深入不断更新。基于这些数据,政府和医疗专家会调整疫苗接种策略,比如优先推荐某些类型疫苗给特定人群,或优化接种时间安排。这种动态调整确保了疫苗在保护公众健康的同时,尽可能减少不良反应的发生。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!