疫情放开死亡人数最新消息新闻报道(今年疫情最新消息)

- 2025年疫情放开后死亡人数最新消息发布

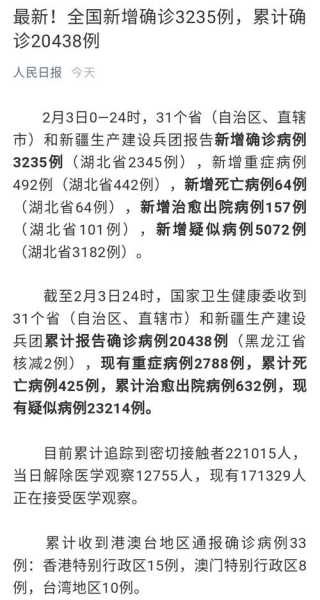

1.1 全国新增确诊病例与死亡病例数据公布

2025年5月,全国范围内疫情数据再次引发关注。根据官方发布的最新报告,从5月1日到5月31日,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报告新增确诊病例440662例。这一数字虽然比前几个月有所下降,但依然显示出疫情的持续性影响。在这些新增病例中,重症患者数量为606例,而死亡病例则为7例。这组数据不仅反映了当前疫情的总体情况,也揭示了疫情对社会健康带来的挑战。

1.2 疫情趋势分析:新增病例波动变化

回顾整个5月份的数据,可以发现新增病例的变化呈现出明显的波动趋势。从5月初开始,新增病例数逐步上升,并在5月26日达到阶段性高点。此后,病例数出现回落,说明疫情防控措施可能在一定程度上发挥了作用。这种波动变化提醒人们,尽管疫情已经放开,但病毒仍然存在传播风险,公众仍需保持警惕。同时,这也为相关部门提供了调整政策和资源分配的重要依据。

- 中国疫情放开后的死亡率分析报告

2.1 死亡病例构成与原因解析

在2025年5月的疫情数据中,死亡病例共7例。其中,有1例是因新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭而去世,其余6例则是由于基础疾病合并新冠病毒感染引发的并发症。这一数据表明,尽管病毒本身的致死性有所下降,但对高风险人群的影响依然显著。特别是那些患有慢性病、免疫力较低的人群,在感染后更容易出现严重后果。这为后续公共卫生政策的制定提供了重要参考。

2.2 不同地区疫情应对效果对比

从全国范围来看,不同地区的疫情应对效果存在明显差异。一些经济发达、医疗资源充足的地区,能够更有效地控制重症和死亡病例的增长。而部分基层医疗条件相对薄弱的区域,则面临更大的压力。这种差异不仅反映了各地医疗体系的建设水平,也暴露出疫情防控中的短板。未来需要进一步优化资源配置,提升基层医疗机构的应急能力,以实现更均衡的疫情防控效果。

- 新冠病毒感染与基础疾病关联性研究

3.1 呼吸功能衰竭与新冠的直接联系

新冠病毒感染在部分患者中会引发严重的呼吸系统问题,导致呼吸功能衰竭。这种现象在高龄人群和患有慢性肺部疾病的人群中尤为明显。2025年5月的数据显示,有1例死亡病例直接由新冠病毒感染引发的呼吸功能衰竭造成。这说明病毒对肺部的侵害依然具有致命性,尤其是在没有及时干预的情况下。了解这一机制,有助于更精准地制定治疗方案,降低重症风险。

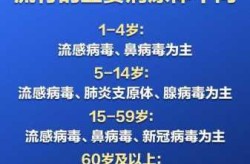

3.2 基础疾病患者在疫情中的高风险表现

在2025年5月的死亡病例中,6例患者因基础疾病合并新冠病毒感染而去世。这些基础疾病包括高血压、糖尿病、心脏病等慢性病。这类患者由于自身免疫系统较弱,或者器官功能受损,感染后更容易出现病情恶化。他们的身体无法有效应对病毒攻击,从而增加了死亡概率。这一现象提醒我们,针对基础疾病患者的健康管理至关重要,尤其是在疫情高峰期需要加强防护和医疗支持。

- 2025年疫情数据背后的公共卫生挑战

4.1 医疗资源调配与重症救治能力评估

2025年5月的疫情数据反映出医疗系统在应对突发公共卫生事件中的压力。新增确诊病例数在5月26日达到高峰,随后逐渐下降,但这一波动对医疗资源的调配提出了更高要求。尤其是在重症病例数量相对稳定的背景下,医院需要确保足够的重症监护床位和专业医护人员。部分地区在高峰期出现医疗资源紧张的情况,这提示我们需要进一步优化医疗资源配置,提升重症救治能力。

4.2 社会防控政策调整对疫情的影响

随着疫情防控政策的逐步放开,社会活动恢复速度加快,但也带来了新的挑战。2025年5月的数据表明,尽管整体疫情趋于平稳,但局部地区的病例仍存在波动。政策调整在促进经济复苏的同时,也对人群流动和聚集行为产生影响。如何在保障公众健康与维持社会正常运转之间找到平衡点,成为当前公共卫生管理的重要课题。未来政策制定需要更加灵活,结合实时数据进行动态调整。

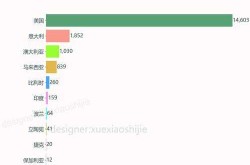

- 国际视角下的中国疫情应对与数据对比

5.1 与其他国家疫情死亡率的横向比较

2025年5月,中国在疫情放开后的死亡人数数据引发国际关注。根据世界卫生组织最新统计,中国同期新冠死亡率低于部分发达国家,如美国和欧洲多国。这表明中国在疫情管理上采取了相对有效的策略,尤其是在控制重症和死亡方面表现出一定优势。不过,不同国家的医疗体系、人口结构和防控措施差异较大,直接对比需谨慎分析。

5.2 中国疫情防控政策的国际评价

中国在疫情应对中的政策调整受到全球广泛讨论。一些国家认为,中国在疫情初期的严格管控为后续恢复奠定了基础,而放开后的数据也显示出一定的可控性。国际专家指出,中国的动态监测机制和医疗资源调配能力是其成功的关键因素之一。同时,也有声音呼吁更多透明度和国际合作,以提升全球公共卫生治理水平。

- 未来疫情发展趋势预测与应对建议

6.1 疫情动态监测机制的重要性

疫情的不确定性决定了必须建立更加灵敏和高效的动态监测系统。通过实时数据采集和分析,可以第一时间发现异常波动,为政策制定提供科学依据。2025年的数据显示,新增病例在短时间内出现剧烈变化,这说明任何放松防控措施都可能带来新的风险。只有持续监测,才能有效预防大规模反弹。

6.2 加强医疗体系与公众健康教育的必要性

面对未来可能出现的疫情反复,医疗体系的承载能力是关键。从2025年的数据看,重症病例数量虽然相对可控,但基础疾病患者的死亡比例仍然较高。这意味着需要进一步提升医院的重症救治能力,同时加强基层医疗资源的配置。此外,公众健康教育同样不可忽视,提高全民对病毒的认知和防护意识,能有效降低感染和传播风险。

6.3 推动疫苗接种与药物研发的持续投入

疫苗和药物是控制疫情的重要工具。2025年的疫情数据表明,高龄人群和慢性病患者仍是高危群体,因此需要继续推进针对这些人群的疫苗接种计划。同时,加快新型抗病毒药物的研发和推广,有助于减少重症和死亡率,提升整体防控效果。

6.4 建立更灵活的公共卫生应急响应机制

过去几年的经验显示,疫情的发展往往超出预期。因此,建立一个更加灵活、快速反应的公共卫生应急机制至关重要。这包括完善预警系统、优化资源调配流程以及提升跨部门协作效率。只有这样,才能在突发情况下迅速采取行动,最大限度减少社会和经济影响。

6.5 强化国际合作与信息共享平台建设

疫情是全球性问题,任何国家都无法独善其身。2025年的数据也反映出国际社会对中国防疫措施的关注。未来应进一步加强与世界卫生组织及其他国家的合作,推动信息共享和技术交流。这不仅能提升全球防疫能力,也能增强各国之间的信任与理解。

6.6 提升民众心理支持与社会凝聚力

疫情不仅影响身体健康,也对心理健康造成深远影响。2025年的数据中,部分死亡病例与心理压力相关,这提示我们需要关注疫情带来的心理负担。政府和社会机构应加强对民众的心理干预和支持,提升社会整体的抗压能力和凝聚力,为长期防疫打下坚实基础。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!