媒体:全国男女寿命差距越来越大(中国男女性平均寿命)

- 中国男女性平均寿命差距持续扩大,性别差异引关注

1.1 历史数据揭示性别寿命差距演变

从1953年开始,中国男女的平均预期寿命几乎持平。那时候男性是44.54岁,女性是44.58岁,差距只有0.04岁。这说明当时社会对男女的医疗资源和生活条件基本一致。但随着时间推移,这种平衡逐渐被打破。

2010年,男性平均寿命达到72.38岁,而女性则为77.37岁,差距拉大到近5岁。到了2020年,这一差距进一步扩大到5岁。2023年的数据显示,男性平均寿命约75.1岁,女性约82.1岁,差距已经接近7岁。这些数字清楚地反映出一个趋势:女性比男性活得更久,而且这个差距还在不断扩大。

1.2 当前数据与未来预测:差距进一步拉大

根据最新研究,《柳叶刀》子刊发布的一项预测指出,到2035年,中国女性的平均预期寿命可能达到85.1岁,而男性仅为78.1岁,差距将扩大到7岁。这意味着未来几十年里,男女之间的寿命差距不仅不会缩小,反而会继续拉大。

这样的数据让人不得不思考,为什么女性在寿命上持续领先?背后到底有哪些原因在推动这个趋势?

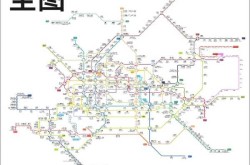

1.3 地区差异明显:一线城市与欠发达地区对比

不同地区的男女寿命差距也不尽相同。以一线城市为例,上海女性平均寿命高达86.56岁,男性为81.76岁,差距约4.8岁。深圳、杭州、广州等城市也呈现出类似的趋势,女性寿命普遍高于男性。

但在一些经济欠发达地区,比如内蒙古,男性平均寿命是74.98岁,女性是80.45岁,差距也有5.47岁。这说明即使在经济条件相对落后的地区,女性依然比男性活得更久。这种现象在全国范围内普遍存在,显示出性别与寿命之间的关联性。

这些数据不仅反映了现实,也引发了公众对性别差异的关注。人们开始质疑,为什么女性总是比男性活得更久?这个问题背后究竟隐藏着什么秘密?

- 多维度分析:为何中国男女寿命差距不断拉大?

2.1 遗传因素:X染色体的保护作用

科学研究表明,女性拥有两条X染色体,而男性只有一条X和一条Y。这种基因结构上的差异让女性在某些方面更具优势。X染色体上携带了多种与免疫系统和细胞修复相关的基因,这使得女性在面对疾病时,身体的自我修复能力更强。

此外,X染色体的双重备份也让女性在面对某些遗传性疾病时,风险更低。比如,一些与心血管疾病和癌症相关的基因缺陷,在女性身上可能被另一条X染色体“覆盖”,从而降低发病几率。这种天然的生物学优势,是女性平均寿命更长的重要原因之一。

2.2 社会文化因素:男性承担更多压力与不良习惯

社会角色对男性的要求往往更为严苛。传统观念中,男性被视为家庭的主要经济支柱,需要承受更大的工作压力和生活负担。长期处于高压状态下,容易引发焦虑、抑郁等心理问题,进而影响身体健康。

与此同时,男性更倾向于从事高风险职业,如建筑、采矿、运输等行业,这些工作环境本身就存在更高的意外伤害风险。再加上吸烟、酗酒等不良生活习惯,进一步加剧了男性的健康隐患。数据显示,男性吸烟率远高于女性,而酒精消费也呈现类似趋势。

这些行为模式不仅直接威胁到男性的健康,也在无形中缩短了他们的寿命。相比之下,女性更注重健康管理,定期体检、合理饮食、规律作息等习惯,让她们在日常生活中更容易维持良好的身体状态。

2.3 政策影响:性别平等与医疗资源分配的作用

新中国成立以来,国家在推动性别平等方面做了大量努力。从法律层面保障女性权益,到教育、就业、医疗等领域的政策倾斜,都为女性创造了更好的生存和发展环境。

特别是在医疗卫生领域,女性受益明显。例如,孕产妇保健、儿童疫苗接种、慢性病筛查等项目,多数优先面向女性群体。这些措施有效降低了女性的死亡率,提升了整体健康水平。

同时,随着社会观念的转变,越来越多的女性进入职场,获得稳定的收入和医疗保障。她们在经济独立的同时,也获得了更好的生活质量,这对延长寿命起到了积极作用。

这些政策和制度的变化,虽然初衷是为了促进社会公平,但客观上却进一步拉大了男女之间的寿命差距。女性因为更多的社会支持和资源倾斜,活得更久,而男性则在传统角色和不良习惯中逐渐失去优势。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!