北京一病例未报备致5人感染(北京市法定传染病报告)

1. 北京一病例未报备致5人感染,引发社会关注

1.1 北京市传染病报告制度规定与法律责任

北京市对传染病的管理有着明确的规定。根据《中华人民共和国传染病防治法》,所有医疗机构在发现传染病病例后,必须第一时间上报至卫生行政部门。这一机制不仅保障了信息的及时性,也增强了政府对疫情的掌控能力。任何单位或个人如果发现有人瞒报、缓报或谎报疫情情况,都有责任向当地卫生部门举报。这种制度设计,旨在确保疫情防控工作的透明和高效。

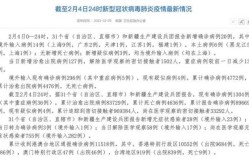

1.2 案例回顾:刘某某等人未报备导致疫情扩散

2022年3月17日,北京市相关部门在进行疫情流调时发现,刘某某等6人曾在3月10日到某餐厅就餐,与确诊病例王某某存在同时空接触。由于他们当时没有扫码登记,导致后续流调数据出现偏差。这一行为直接造成了后续5人被感染的风险,也让整个社区面临更大的防疫压力。这个案例再次提醒大家,个人信息的报备不仅是法律要求,更是对自己和他人的负责。

1.3 未报备行为对疫情防控的影响及后果分析

未报备的行为看似微不足道,实则可能带来严重后果。在疫情防控的关键阶段,每一次信息的缺失都可能影响整个流调链条的准确性。一旦出现漏报,就可能让病毒在人群中持续传播,增加防控难度。此外,违反相关规定的行为还可能面临行政处罚甚至刑事责任,这不仅是对个人的警示,也是对公众的提醒。每个人都应意识到,配合防疫工作是每个人的责任。

2. 北京疫情未报备感染链追踪与防控措施

2.1 疫情溯源与流调数据准确性的重要性

在疫情防控中,流调数据的准确性是关键。每一次接触史的记录、每一次行程的追踪,都是防止病毒扩散的重要依据。如果个人未按要求进行扫码登记或信息报备,就可能导致流调信息出现断层,影响对感染链条的精准判断。这种数据缺失不仅会增加排查难度,还可能让潜在风险人群被遗漏,从而带来更大的传播隐患。

2.2 北京市应对未报备感染链的应急处置措施

针对刘某某等人未报备引发的感染链,北京市迅速启动了应急响应机制。相关部门通过大数据分析、实地走访等方式,重新梳理了所有可能的接触者,并对相关区域进行了重点管控。同时,加强了对公共场所的扫码管理,要求所有进入人员必须完成身份登记和行程报备。这些措施有效遏制了疫情进一步蔓延,也为后续防疫工作提供了宝贵经验。

2.3 公众应如何配合防疫政策,避免类似事件发生

公众的积极配合是疫情防控的基础。每个人都应该养成良好的防疫习惯,比如进入公共场所主动扫码、如实填写个人信息、及时上报健康状况等。一旦发现身边有人未按规定报备,也应第一时间向有关部门反映。只有大家共同努力,才能构建起更坚固的防疫防线,减少类似事件的发生,保护自己和他人的安全。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!