2023法定传染病41种上报时间(传染病几个小时上报)

1. 2023年中国法定传染病41种概述

1.1 法定传染病的分类与管理方式

中国对传染病的管理有着明确的分类体系。根据《中华人民共和国传染病防治法》,法定传染病分为甲类、乙类和丙类。甲类传染病包括鼠疫和霍乱,属于最严重的两类,需要采取最严格的防控措施。乙类和丙类则根据传播风险和危害程度进行分级管理,确保不同类别传染病得到相应的应对策略。

1.2 41种传染病的具体名单及其重要性

2023年,中国法定传染病共涵盖41种,涵盖了从常见的流感、肺结核到较为罕见的炭疽、狂犬病等。这些疾病不仅关系到个体健康,也直接影响公共卫生安全。例如,肺炭疽和传染性非典型肺炎虽然发病率较低,但一旦发生,可能引发大规模疫情,因此被纳入甲类管理,上报时间要求极为严格。

1.3 传染病报告制度的法律依据

中国的传染病报告制度有坚实的法律基础。《中华人民共和国传染病防治法》明确规定了各类传染病的报告时限和责任主体。此外,《突发公共卫生事件应急条例》和《传染病信息报告管理规范》等文件也为具体操作提供了指导。这些法律法规共同构建了一个高效、有序的传染病监测体系,保障了全国范围内的疫情动态掌握。

2. 2023年法定传染病上报时间规定详解

2.1 甲类及按甲类管理的传染病上报时限

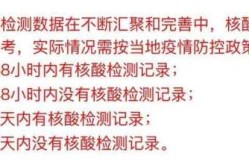

甲类传染病包括鼠疫和霍乱,这两类疾病具有极强的传染性和危害性,一旦发现必须立即采取行动。除了甲类之外,乙类中如肺炭疽、传染性非典型肺炎等也被纳入甲类管理。对于这些病例,医疗机构在确认病人或疑似病人后,必须在2小时内完成网络报告或数据交换。这个时间要求非常严格,确保信息第一时间传达到疾控部门,为快速响应争取宝贵时间。

2.2 其他乙、丙类传染病的上报时间要求

除甲类和按甲类管理的传染病外,其他乙类和丙类传染病的上报时间相对宽松一些。对于确诊的乙类和丙类传染病患者,以及符合报告标准的病原携带者,医疗机构应在诊断后24小时内完成网络报告或数据交换。这样的安排既保证了信息的及时性,也兼顾了实际操作中的可行性,避免因时间压力影响报告质量。

2.3 不具备网络直报条件的医疗机构处理方式

并不是所有医疗机构都具备网络直报的条件,尤其是偏远地区或基层卫生机构。在这种情况下,相关单位应在规定时间内向属地乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心或县级疾控机构进行口头或书面报告。同时,必须在24小时内寄送或传真传染病报告卡至代报单位。这种机制确保了即使在技术条件有限的情况下,也能实现信息的有效传递,防止疫情信息遗漏。

3. 传染病报告的时效性与防控意义

3.1 及时上报对疫情控制的重要性

传染病一旦发生,时间就是生命。2小时内上报的要求,意味着疾控部门能在最短时间内掌握疫情动态,迅速启动应急响应机制。这不仅有助于防止疫情扩散,还能为患者争取宝贵的治疗时间。在疫情初期,每延迟一小时,可能就意味着更多人被感染。因此,及时上报是防控工作的第一道防线。

3.2 上报时间对公共卫生决策的影响

公共卫生决策需要基于准确、实时的数据支持。24小时内上报的规定,确保了数据的及时性和完整性,为政策制定者提供可靠依据。比如,当某地发现多例乙类传染病病例时,疾控机构可以据此判断是否需要加强监测、调整防控措施,甚至启动区域联防联控机制。没有及时的数据,就难以做出科学有效的决策。

3.3 传染病监测系统的实时响应机制

现代传染病监测系统依赖于高效的信息传递和快速响应能力。通过网络直报系统,疾控机构可以在第一时间获取病例信息,并进行数据分析和风险评估。这种实时响应机制极大提升了疫情防控的效率。尤其是在面对突发疫情时,系统能够迅速识别高风险地区,调配资源,开展流行病学调查,从而有效遏制疫情蔓延。

4. 传染病报告流程与实施要求

4.1 网络直报系统的运行机制

网络直报系统是当前传染病报告的核心工具,它通过信息化手段实现病例信息的快速传递。医疗机构在发现法定传染病病例后,需在规定时间内完成在线填报,确保数据第一时间上传至国家疾病预防控制信息系统。这种机制不仅提升了工作效率,还减少了人为延误的可能性。对于具备网络条件的机构来说,这是最直接、最有效的上报方式。

4.2 传染病报告卡的填写与提交规范

无论是通过网络直报还是纸质报告卡,填写都必须严格按照标准格式进行。报告卡上需要详细记录患者的个人信息、发病时间、临床表现、诊断结果等关键内容。任何信息缺失或填写错误都可能影响后续的数据分析和疫情判断。因此,医疗机构必须加强对报告卡填写的培训,确保每一份资料都能准确无误地反映实际情况。

4.3 医疗机构与疾控机构的协作模式

传染病报告不是单一机构的责任,而是多方协同配合的结果。医疗机构负责初步筛查和信息录入,而疾控机构则承担数据分析、风险评估和防控指导的职责。两者之间的信息互通至关重要。一旦发现异常情况,疾控部门可以迅速介入,开展流行病学调查,并向相关部门发出预警。这种高效的协作模式,是保障传染病防控工作顺利推进的重要基础。

5. 传染病上报工作中的常见问题与应对措施

5.1 报告不及时或遗漏的原因分析

在实际操作中,部分医疗机构在传染病上报过程中存在报告不及时或信息遗漏的问题。主要原因包括:人员对上报流程不熟悉、缺乏足够的培训、信息化系统使用困难、以及个别机构对上报重要性认识不足。这些问题可能导致关键疫情信息延误,影响防控决策的及时性。要解决这一问题,必须从制度建设和人员意识两方面入手。

5.2 提高上报效率的信息化手段

随着信息技术的发展,越来越多的医疗机构开始采用智能化手段提升上报效率。例如,通过引入自动化数据采集系统,减少人工录入错误;利用移动终端设备实现现场快速上报;或者借助云端平台实现多机构间的数据共享。这些技术手段不仅提高了上报速度,也增强了数据的准确性和可追溯性。对于基层单位来说,推广这些工具是提升整体上报质量的关键一步。

5.3 培训与考核机制在上报工作中的作用

有效的培训和考核机制是确保传染病上报工作顺利进行的重要保障。定期组织相关人员学习最新的法规政策、上报标准和操作流程,能够显著提升工作人员的专业水平。同时,建立科学的考核体系,将上报及时性和准确性纳入绩效评估,可以激发工作人员的责任感和主动性。只有持续强化培训和考核,才能真正打造一支专业、高效的传染病上报队伍。

6. 未来传染病报告制度的发展方向

6.1 智能化与大数据在疫情监测中的应用

随着科技的不断进步,智能化和大数据技术正在成为传染病报告制度的重要支撑。通过构建全国统一的传染病监测平台,可以实现对各类传染病数据的实时采集、分析和预警。人工智能算法能够自动识别异常病例,提前发出风险提示,帮助疾控部门快速响应。这种技术手段不仅提升了数据处理效率,也为科学决策提供了有力依据。

6.2 加强基层医疗机构的报告能力

基层医疗机构是传染病防控的第一道防线,其上报能力直接影响整个系统的运行效果。未来,应加大对基层单位的资源投入,包括硬件设备升级、人员培训以及信息化建设。同时,建立更完善的指导机制,确保基层医生能够准确识别传染病并及时上报。只有夯实基层基础,才能真正实现传染病早发现、早报告、早处置的目标。

6.3 国际合作与国内法规的接轨趋势

在全球化背景下,传染病防控已不再是单一国家的任务。未来,中国将在加强国内法规建设的同时,积极参与国际卫生合作,借鉴先进国家的经验,提升自身监测体系的科学性和前瞻性。通过与世界卫生组织及其他国家的协作,推动传染病信息共享和标准统一,有助于构建更加高效、透明的全球疫情应对网络。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!