感染者上公厕引发近40例感染(上公厕会感染病毒吗)

1. 公厕成病毒传播“隐形战场”:感染者使用公厕引发近40例感染

1.1 公厕作为病毒传播的潜在源头

公厕是城市中人流量较大的公共空间,也是病毒传播的高风险区域。研究表明,病毒可以通过多种方式在公厕内扩散,尤其是当感染者使用后未做好防护和清洁时,病毒可能残留于门把手、水龙头、冲水按钮等高频接触表面。这些地方成为病毒传播的“隐形战场”,一旦有人接触,就可能被感染。

1.2 新冠病毒“公厕传播链”案例分析

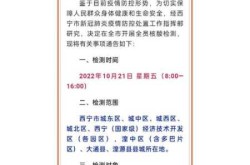

近期有实际案例显示,一名感染者因3次使用公厕,直接引发了3例续发病例,随后病毒在社区中迅速蔓延,最终导致近40例感染。这说明公厕不仅是日常使用场所,更可能是病毒扩散的关键节点。尤其是在疫情高发期,公厕的卫生状况和使用规范直接影响到人群健康安全。

1.3 公厕使用与病毒扩散之间的关联性

公厕的密闭性和通风条件较差,容易形成病毒滞留环境。当感染者如厕后,病毒可能通过气溶胶形式随空气流动扩散,也可能附着在物体表面等待下一位使用者接触。这种传播方式隐蔽且难以察觉,使得公厕成为病毒传播的“隐形通道”。因此,提高对公厕使用风险的认知,是保护自身和他人健康的重要一步。

2. 公厕中的病毒传播途径解析:接触与气溶胶双重风险

2.1 接触传播:高频接触表面成为病毒载体

公厕内的门把手、水龙头、冲水按钮、坐便器盖板等都是人们日常频繁接触的设施。这些地方如果被感染者触摸过,病毒可能长时间附着在表面。当后续使用者直接用手接触这些区域,再触摸口鼻或眼睛,就有可能被感染。尤其是洗手池边的毛巾、纸巾盒等,也成为病毒传播的重要媒介。

2.2 气溶胶传播:冲水过程可能释放病毒颗粒

当有人如厕后冲水时,水花和气流会将污水中的病毒颗粒带入空气中,形成气溶胶。这些微小颗粒可以在空气中悬浮一段时间,尤其在通风不良的公厕内,更容易被他人吸入。研究表明,这种传播方式虽然不常见,但在特定条件下确实存在感染风险,尤其是在密闭空间中。

2.3 病毒在密闭空间内的扩散特性

公厕通常空间狭小,空气流通性差,一旦有病毒进入,容易在有限空间内扩散。加上多人使用,病毒更可能通过空气和接触途径迅速传播。这种环境让病毒具备了更强的传播能力,也增加了防控难度。因此,了解公厕内的病毒传播特性,有助于采取更有效的防护措施。

3. 如何降低公厕感染风险?科学防护建议全面解析

3.1 个人防护措施:口罩、手部清洁与物品消毒

- 进入公厕前,务必佩戴好口罩。口罩能有效阻挡飞沫和气溶胶,减少吸入病毒的风险。

- 使用公厕时,尽量避免用手直接接触门把手、水龙头等高频接触表面。可以使用纸巾或一次性手套进行操作。

- 便后务必彻底清洗双手,使用肥皂和流动水洗手至少20秒。若条件允许,可使用含酒精的免洗洗手液进行二次清洁。

- 手机、钥匙等个人物品在使用后应及时用消毒湿巾擦拭,防止病毒附着在物品表面。

3.2 使用公厕时的注意事项:避免直接接触与保持通风

- 在公厕内尽量避免直接用手触碰任何设施,尤其是坐便器盖板、冲水按钮等。可以用纸巾垫着使用,或者选择蹲便器。

- 使用完公厕后,尽量快速离开,减少在密闭空间内的停留时间。如果可能,选择通风良好的厕所,比如有窗户或排风扇的区域。

- 若发现公厕卫生状况不佳,如地面潮湿、异味明显,应尽量避免使用,或选择其他更干净的卫生间。

- 在人流较多的公共场所,尽量避开高峰时段使用公厕,以减少与他人密切接触的机会。

3.3 特殊人群应如何应对:老人、儿童与免疫力低下者

- 老人和儿童由于身体抵抗力较弱,更容易受到病毒感染。在使用公厕时,应由家人陪同,确保他们能够正确使用防护措施。

- 免疫力较低的人群,如慢性病患者或正在接受治疗的人,应尽量减少使用公共卫生间,或选择封闭式、独立式的厕所。

- 对于特殊人群,可提前准备一次性手套、消毒湿巾等物品,以便在使用公厕时及时进行防护和清洁。

- 家长在带孩子外出时,应提前教育孩子如何正确使用公厕,包括不随意触摸公共设施、便后洗手等基本卫生习惯。

4. 公厕管理升级:从消毒到人流管控的全方位应对

4.1 加强公厕消毒频次与规范操作

- 公厕作为病毒传播的高风险区域,必须提高清洁和消毒的频率。特别是在人流量大的公共场所,如商场、车站、医院等,应做到每小时一次或根据实际使用情况调整。

- 消毒工作要严格按照标准流程进行,重点对门把手、水龙头、冲水按钮、坐便器表面等高频接触部位进行彻底清洁。

- 使用的消毒剂需符合国家卫生标准,确保能够有效杀灭病毒,同时避免对环境和人体造成伤害。

- 建立消毒记录制度,确保每次消毒都有迹可循,便于监督和追溯,提升整体管理水平。

4.2 封控区公厕管理:一人一消毒,限制同时使用

- 在疫情封控区域内,公厕管理必须更加严格,实行“一人一消毒”制度,确保每位使用者后立即进行全面清洁和杀菌处理。

- 为防止交叉感染,应限制公厕内同时使用的人数,通常控制在一人以内,必要时设置隔离帘或分隔设施。

- 在封控区设立专门的公厕管理人员,负责监督消毒流程和人员进出,确保各项措施落实到位。

- 对于无法单独使用的公厕,可采取预约制或分时段使用,减少人群聚集带来的风险。

4.3 公共卫生政策调整:提升公厕安全标准与公众意识

- 政府和相关部门应出台更严格的公共卫生政策,明确公厕管理的标准和要求,推动各地落实精细化管理。

- 在公厕内设置明显的防疫提示标识,提醒市民注意个人防护和正确使用设施,增强自我保护意识。

- 推动公厕智能化改造,如安装自动感应设备、智能通风系统等,提升使用体验和安全性。

- 开展全民健康教育活动,普及公厕使用中的防疫知识,让更多人了解并重视公厕卫生的重要性。

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!