2024年12月阳了的症状(新冠症状7天对照表2024)

1. 2024年12月新冠症状7天对照表解析

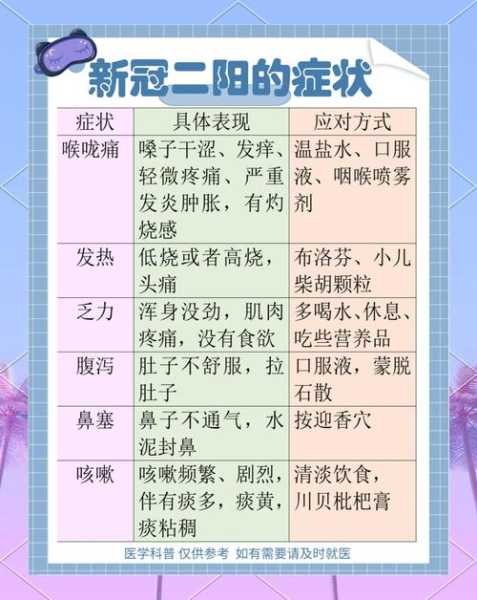

1.1 发病第一天:轻度不适与初步症状

- 第一天的感染往往让人感觉不太明显,主要表现为轻微的咽干和咽痛。

- 身体容易出现乏力感,但整体状态还算稳定,很多人可能误以为只是普通感冒。

- 这个阶段需要留意身体变化,及时观察是否有其他症状出现。

1.2 发病第二天:发热与咽部不适加剧

- 第二天开始,发热成为主要症状之一,部分年轻人体温可达到39摄氏度左右。

- 咽部的不适感显著增强,吞咽时会感到明显的疼痛。

- 此时应该注意休息,避免过度活动,保持充足的水分摄入。

1.3 发病第三天:症状高峰期,高热与全身酸痛

- 第三天是病情最严重的一天,高热持续不退,甚至超过39摄氏度。

- 全身酸痛、乏力感明显,严重影响日常活动和睡眠质量。

- 咽痛进一步加剧,影响饮食和说话,需特别注意口腔卫生。

1.4 发病第四天:体温下降,但其他症状持续

- 第四天体温开始逐渐下降,大多数人不再发烧,恢复正常体温。

- 咽痛和咽痒依然存在,部分人会出现流涕和咳嗽的症状。

- 虽然体温平稳,但仍需继续观察身体反应,避免病情反复。

1.5 发病第五天:体温稳定,但仍感乏力与咳嗽

- 体温基本稳定在正常范围内,但身体仍然有明显的疲倦感。

- 鼻塞、流涕、咽痛和咳嗽等症状依然存在,影响日常生活。

- 此阶段应继续保持休息,适当补充营养,帮助身体恢复。

1.6 发病第六天:症状加重,核酸可能转阴

- 第六天时,咳嗽和流涕等症状可能有所加重,尤其是夜间更为明显。

- 部分人在此阶段核酸检测结果可能转为阴性,表明病毒载量降低。

- 虽然症状加重,但多数人已经开始看到康复的迹象,需坚持观察。

1.7 发病第七天:症状明显缓解,多数人趋于康复

- 第七天时,大多数人的症状明显减轻,身体状态逐步恢复。

- 纳酸检测大多呈现阴性,说明病毒已被清除或处于低水平状态。

- 这一阶段是康复的关键时期,继续保持良好作息和饮食习惯很重要。

2. 新冠感染后恢复期症状分析

2.1 恢复期常见症状表现

- 感染后的恢复期通常指的是发病第七天之后,身体开始逐步恢复常态。

- 常见的恢复期症状包括持续的咳嗽、咽痛、乏力以及轻微的鼻塞或流涕。

- 这些症状可能在几天内逐渐减轻,但个别患者可能会出现较长的恢复过程。

2.2 不同人群的恢复差异

- 年轻人和中年人的恢复速度普遍较快,多数人在第七天后症状明显缓解。

- 老年人尤其是70岁以上的人群,恢复过程可能更复杂,容易出现持续性疲劳或呼吸不适。

- 有基础疾病的人群如糖尿病、高血压或心脏病患者,恢复时间可能更长,需要特别关注身体反应。

2.3 接种疫苗对恢复过程的影响

- 接种过新冠疫苗并完成加强免疫的人群,病程通常较短且症状较轻。

- 疫苗可以有效降低重症风险,同时减少病毒在体内的复制时间。

- 接种疫苗后,大多数人能在短时间内进入恢复期,核酸转阴的速度也更快。

3. 2024年12月新冠症状7天对照表的科学依据

3.1 数据来源与研究背景

- 2024年12月的新冠症状7天对照表是基于全国范围内的流行病学数据和临床观察总结而成。

- 医疗机构、疾控中心以及科研团队对感染者的症状发展进行了系统记录和分析,确保数据的准确性和代表性。

- 这些数据不仅包括了普通中青年患者的典型表现,也涵盖了不同年龄层和健康状况人群的实际情况。

3.2 症状演变的医学解释

- 新冠病毒在体内的复制周期决定了症状的发展阶段。发病第一天到第三天是病毒快速增殖的阶段,因此症状逐渐加重。

- 第四天开始,免疫系统开始发挥作用,体温下降,但病毒仍在体内活跃,导致咽痛、咳嗽等症状持续。

- 到第六天时,病毒载量降低,部分患者核酸转阴,但呼吸道症状可能因炎症反应而加剧。

3.3 对比往年数据的变化趋势

- 与2020年至2023年的数据相比,2024年12月的新冠症状呈现轻症化趋势,这与疫苗接种率提高密切相关。

- 感染后的病程普遍缩短,尤其是接种过加强针的人群,症状更轻微且恢复更快。

- 同时,病毒变异株的特性也影响了症状表现,例如某些变种可能导致更明显的上呼吸道症状而非肺部严重感染。

4. 特殊人群的新冠症状与恢复情况

4.1 老年人群的病情特点

- 老年人感染新冠后,症状往往比年轻人更严重,尤其是70岁以上人群。

- 发病初期可能没有明显发热,但容易出现呼吸急促、乏力、精神萎靡等非典型表现。

- 老年人免疫系统功能较弱,病毒在体内的复制周期更长,导致病程延长,恢复速度慢。

- 部分老年人可能出现“沉默性缺氧”,即血氧水平下降但无明显呼吸困难,需特别警惕。

- 若出现持续胸闷、气短或意识模糊,应尽快就医,避免发展为重症。

4.2 基础疾病患者的风险与应对措施

- 患有高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病的人群,感染新冠后更容易出现并发症。

- 病情进展较快,可能出现原有基础疾病加重,如血糖波动、血压升高或心功能恶化。

- 基础疾病患者应在医生指导下继续服用原发病药物,避免因感染而中断治疗。

- 家属应密切观察患者状态,一旦发现异常及时联系医疗机构。

- 保持良好生活习惯和稳定情绪,有助于降低感染后的风险和加快恢复进程。

4.3 高危人群的医疗建议与注意事项

- 高危人群包括免疫力低下者、孕妇、肥胖人群以及接受癌症治疗的患者。

- 这类人群感染新冠后,症状可能更复杂,恢复过程更漫长,需更加谨慎对待。

- 医疗机构通常会为高危人群提供个性化诊疗方案,包括抗病毒药物使用和定期随访。

- 高危人群应尽量避免前往人群密集场所,减少感染机会。

- 在家中应备好常用药品和体温计,随时监测身体状况,确保及时处理突发情况。

5. 如何根据症状判断是否感染新冠

5.1 典型症状识别方法

- 感染新冠后,最常见的早期症状是咽干、咽痛,这往往在发病第一天就出现。

- 随着时间推移,发热成为关键指标,尤其是第二天到第三天,体温可能达到39摄氏度以上。

- 身体酸痛、乏力、咳嗽等症状会在第三天左右达到高峰,这是病情最严重的阶段。

- 第四天开始,体温逐渐下降,但喉咙不适、流涕、咳嗽等呼吸道症状依然明显。

- 到第五天时,体温趋于稳定,但仍有明显的疲劳感和持续性咳嗽,需要继续观察。

- 第六天可能出现症状加重的情况,特别是咳嗽和流涕,此时核酸检测有可能转为阴性。

- 第七天是恢复的关键节点,大部分人的症状明显减轻,身体状态逐步回归正常。

5.2 自我监测与居家隔离指南

- 出现上述典型症状时,应立即进行自我隔离,避免传染他人。

- 家中应备好体温计、口罩、消毒液等基本物资,方便日常使用和防护。

- 每天测量体温并记录,关注是否有持续高热或反复发烧的情况。

- 注意观察呼吸情况,如有胸闷、气短或呼吸急促,需提高警惕。

- 保持充足休息,多喝水,适当补充维生素C,有助于增强免疫力。

- 若症状轻微且无基础疾病,可在家中进行隔离观察,避免外出。

- 疫情期间尽量减少与家人接触,使用独立的房间和卫生间,降低交叉感染风险。

5.3 必要时就医的信号与建议

- 如果出现持续高烧不退,体温超过39.5摄氏度,应及时就医。

- 呼吸困难、胸痛、意识模糊等症状,可能是重症表现,必须尽快送医。

- 血氧饱和度低于95%时,提示可能存在肺部感染,需立即联系医生。

- 老年人或基础疾病患者一旦出现精神萎靡、食欲骤减,应引起高度重视。

- 在家隔离期间,若症状没有改善反而加重,应考虑及时前往医院检查。

- 医疗机构会根据症状和检测结果判断是否需要进一步治疗或住院。

- 就医前尽量提前电话咨询,了解就诊流程和注意事项,避免不必要的等待。

6. 2024年12月新冠防控与个人防护建议

6.1 居家防护与日常卫生习惯

- 居家环境中要保持空气流通,每天定时开窗通风,减少病毒在密闭空间内的滞留时间。

- 每天使用肥皂或洗手液彻底清洁双手,尤其是在外出回家、接触公共物品后,必须及时洗手。

- 勤换洗床上用品和衣物,尤其是感染者使用过的物品,应单独清洗并高温消毒。

- 家中常备口罩、体温计、消毒湿巾等防疫物资,确保在需要时能够迅速应对。

- 避免与家庭成员共用餐具、毛巾等个人用品,降低交叉感染的可能性。

- 保持良好作息,避免熬夜,增强身体抵抗力,减少感染风险。

- 若家中有人出现症状,应尽快隔离,安排独立房间和卫生间,防止传播给其他家庭成员。

6.2 社会层面的防疫措施

- 在公共场所佩戴口罩,特别是在人流密集、通风不良的场所,如超市、地铁、医院等。

- 避免参加大型聚集活动,减少不必要的社交往来,降低感染和传播风险。

- 公共区域定期进行消毒处理,尤其是门把手、电梯按钮、楼梯扶手等高频接触部位。

- 鼓励企业推行弹性工作制,减少员工集中办公带来的潜在风险。

- 学校和幼儿园应加强健康监测,发现疑似病例立即采取隔离和上报措施。

- 医疗机构应优化就诊流程,减少患者排队等候时间,降低交叉感染概率。

- 政府和社区应加强防疫宣传,提高公众对疫情的认知和自我防护意识。

6.3 提升免疫力与健康生活方式建议

- 饮食上注重营养均衡,多吃富含维生素C、蛋白质和抗氧化物质的食物,如新鲜水果、蔬菜、鸡蛋、鱼类等。

- 保持规律的运动习惯,每天适量锻炼,如快走、瑜伽、跳绳等,有助于增强免疫系统功能。

- 睡眠质量直接影响免疫力,保证每天7-8小时的高质量睡眠,避免熬夜和过度劳累。

- 心理状态同样重要,保持积极乐观的心态,避免焦虑和压力过大,有助于身体恢复。

- 适当补充维生素D和锌元素,这些营养素对提高免疫力有显著作用。

- 减少烟酒摄入,避免刺激呼吸道和削弱身体防御能力。

- 定期进行体检,尤其是有基础疾病的人群,提前发现潜在健康问题,做好预防措施。

(2024年12月阳了的症状(新冠症状7天对照表2024))

本文系作者个人观点,不代表澳门号立场,转载请注明出处!